上個月提到legato後,還有一個相關術語想和大家聊聊,叫「非圓滑奏(non legato)。從字面上理解,它好像在指稱所有「圓滑之外」的演奏法,但實際範疇並沒有這麼寬,《葛洛夫音樂字典》解釋是一種介在圓滑與斷奏(staccato)之間的「咬字」(articulation)效果,音與音被難以察覺的縫隙分開。

* 圖一

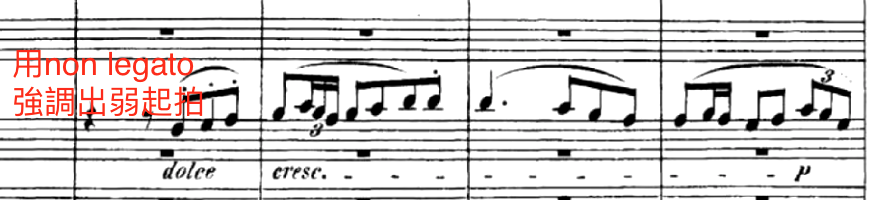

「非圓滑奏」有時會以「圓滑線之下加上斷奏」來表示(圖一),有時會直接寫上這個字。在管樂領域,非圓滑奏和圓滑奏的基本區別,就在於是否加上了點舌(tonguing),一旦有舌頭,音與音之間自然就會微微斷開,每個音的出現也就變得更加清楚(「圓滑」好像是讓每個音的乍現感弱化,進而增加一整個樂句的存在感)。不過,這些音符被點舌分開的程度並不固定,有時很黏,有時很分開,最終仍視樂曲需要而定。拿我最熟悉的單簧管來看,在演奏貝多芬《第八號交響曲》第三樂章中段(trio)的弱起拍獨奏片段時(圖一),有的演奏者會斷得較開,使每個音符更具彈性,有個則幾乎相連,主要在強調從這三個音開始,樂團的焦點座落於此(影片2”09處,演奏者採用較黏的方式)。

在絃樂領域,非圓滑奏則是一種特別的運弓法,又被稱作Portato(義大利文原意為「帶來」)。小提琴家會把一弓分成許多小段拉奏不同音符,讓每個音符被「重新發音」(re-articulated),形成拿螢光筆畫線般的效果。小提琴家哈德利希(Augustin Hadelich)去年曾拍攝一部短片向大家分享portato的可能性,他以柴可夫斯基協奏曲為例,將圓滑(3”54)與非圓滑(3”51)的差異細膩呈現出,所謂樂器「如泣如訴」就真的在他的操作下實現出來。

* 圖二

非圓滑奏在鋼琴領域頗有獨特地位,事實上,在十八世紀以前,鍵盤演奏者的基本觸鍵就是non legato(註一),「圓滑奏」則是作曲家放在一小群音符上、想要演奏者彈出類似絃樂分弓概念的指示(圖二,莫札特鋼琴奏鳴曲K.311)。當然,這不能不關係到早期鋼琴(pianoforte)的聲音本色,就是較為清脆、輕巧的,演奏者也正從大鍵琴的美感轉向開發鋼琴的特性。莫札特的演奏就被貝多芬形容為「很好但斷斷續續(zerhacktes)的,沒有圓滑」(註二),和貝多芬同輩的胡麥爾(Johann Nepomuk Hummel)也是有類似的風格。不過貝多芬則截然不同,他跟隨著鋼琴聲音越來越持續、強弱幅圍越來越廣,他大量運用圓滑語法,即使在很早期的作品中仍可見橫跨多小節的圓滑線,帶出更強烈的意志(圖三,貝多芬鋼琴奏鳴曲Op.2 No.3)。這樣的不同當然並沒有哪一種是所謂「進步」,我們反而能因此更清楚看見:莫札特的延續了巴洛克時期的「修辭學」(Rhetoric),圓滑與非圓滑帶出了精巧的分句;貝多芬的圓滑則是竭盡可能悖反早期樂器原本的性能,試圖抵抗「非圓滑」的現實。

* 圖三

十九世紀在貝多芬影響下,「圓滑」普遍成為了彈琴的基本觸鍵,只是在這源遠流長的傳承中,「非圓滑奏」好像又有了新的意義。大鋼琴家布索尼(Ferruccio Busoni, 1866 – 1924)就認為,在鋼琴這個擊鍵發聲的樂器上,「非圓滑奏」是最自然的觸鍵,這種「不用手腕,而是利用手指具有彈性的觸點attack,隨琴鍵起落,才能創造更溫柔、更長的聲音」,所以「圓滑是一種幻象(illusion)」(註三),重要的是聽到的結果,而非實際如何做。鋼琴家霍洛維茲同樣是「非圓滑奏」的代表,曾採訪大師的鋼琴家Geoffrey Madge解釋道:霍洛維茲更在意音與音之間發生了什麼,而非每個音如何啟動(註四)。

或許是奠基於這種擊鍵式理念,總覺得霍洛維茲除了能把莫札特、蕭邦彈出獨一無二的吟遊感,他的普羅高菲夫更像是在說著母語,能把作曲家兼具諷刺、諧趣與抒情的複雜特質一次表現出來。技巧艱難的〈觸技曲〉固然可以聽見霍洛維茲以非圓滑奏帶出了疏離、冷靜的機械美感,然而《三首選自芭蕾舞劇灰姑娘的小品》才真正把介在圓滑與斷奏之間的各種可能一一揭開,像魔術師從禮帽深處抓出一隻白鴿,讓幻覺更為幻覺。

註一:“Two Viennese piano schools: Beethoven and Hummel”by Petra Somlai

註二:“Thayer's Life of Beethoven” Vol. 1, P.88

註三:“Busoni as Pianist”by Grigoriĭ Kogan, P.40

註四:節錄自’Geoffrey Madge speaks with Vladimir Horowitz’

延伸聆聽